Baccalauréat : le contrôle continu continue.

« Peut-être la moralité des hommes a-t-elle son origine dans la prodigieuse émotion intérieure qui s’empara des primitifs quand ils découvrirent la mesure et l’art de mesurer, la balance et l’art de peser. Le mot « homme » (« Mensch ») signifie en effet celui qui mesure, il a voulu se nommer d’après sa plus grande découverte. » Nietzsche : Humain, trop humain, tome 2, Le voyageur et son ombre §21.3

Évaluer est-il un besoin ? De quel ordre est ce besoin ? Un individu a-t-il besoin d’évaluer, de mesurer, de se mesurer ? Les groupes, les sociétés ont-ils besoin d’évaluer ? Qui ? A quelle fréquence ? Comment ? Avec quels outils ? Comment évaluer les évaluations et les évaluateurs ? Quel besoin avons-nous d’évaluer ?

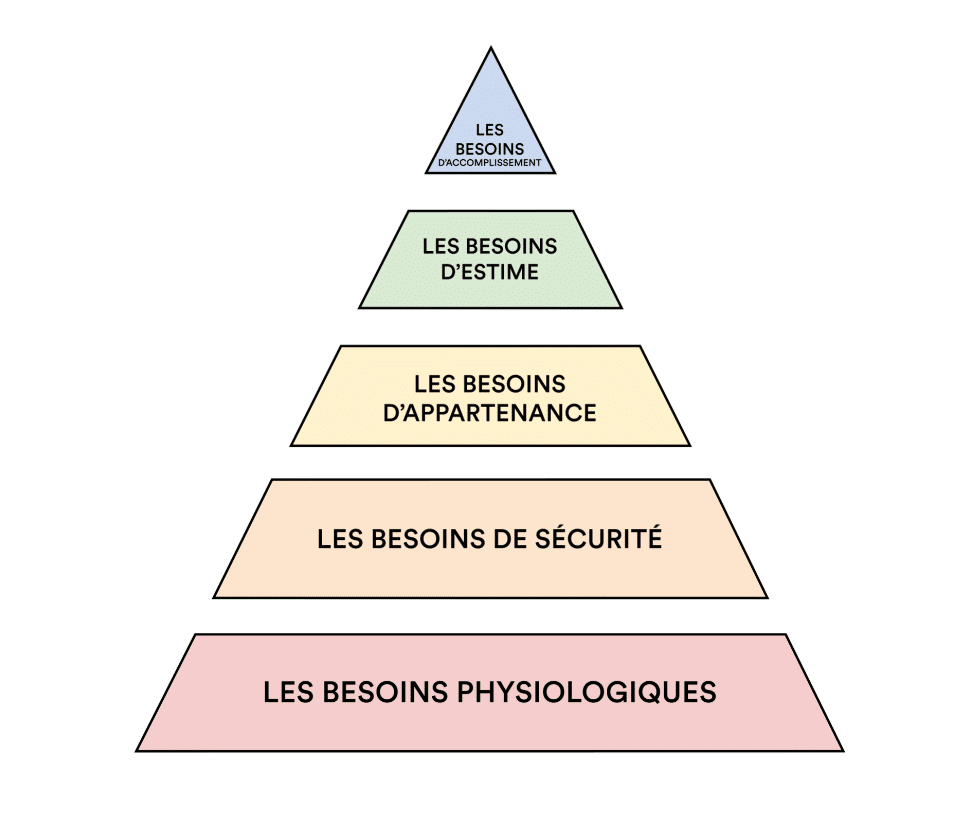

On connaît tous la fameuse pyramide de Maslow qui identifie des besoins primaires, secondaires et supérieurs, besoins physiologiques comme respirer, boire, manger ou dormir, besoins de sécurité, d’appartenance, d’estime de soi et enfin, en haut de la pyramide besoins d’accomplissement. Le besoin d’évaluer, s’il devait figurer dans cette célèbre pyramide, filtrerait et infiltrerait sans doute tous les niveaux de besoins, primaires comme secondaires ou supérieurs.

On sait que ces dernières décennies ont fleuri quantités d’instances et d’outils d’évaluation, que c’en est même devenu un business juteux : le TOEFL ou le TOEIC par exemple, tests concurrents permettant de certifier le niveau en langue anglaise de locuteurs non-anglophones à l’écrit comme à l’oral, le Delf et le Dalf, tests permettant de certifier le niveau en langue française, le TEF de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris permettant de postuler à la naturalisation française. Dans un autre genre, les nombreux référentiels de capacités pour l’enseignement scolaire ou pour les apprentis, le CECR, le Cadre Européen Commun de référence pour les langues, sous-titré “apprendre, enseigner, évaluer”, mais aussi le LSU, le Livret Scolaire Unique, modifié en 2016 et qui permet de suivre les résultats scolaires d’un élève du Cours préparatoire à la classe de 3ème, disponible, bien sûr, sous format numérique. Et on ne parlera pas ici des C.N.U., le Conseil National des Universités, chargé d’évaluer le dossier des docteurs pourtant déjà diplômés et de l’AERES, l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, qui est la mère fouettard chargée de noter la “performance” des différentes universités, deux instances de pouvoir absolu, gangrénées par les querelles individuelles et bien souvent par la médiocrité intellectuelle et humaniste de ceux qui les composent.

L’évaluation permet le tri des élèves, leur orientation dans des filières “nobles” ou “ignobles”, comme le tri des malades dans les services encombrés de réanimation ou de soins intensifs.

J’ai commencé ma carrière en enseignant à des élèves mis dans des classes appelées BNQ, Bas Niveau de Qualification ! Tous les élèves de ces BNQ avaient vite compris que c’était des voies de garage où on allait les laisser croupir et que, dès lors, ils n’auraient aucune chance de réussir une vie professionnelle et même personnelle avec une telle étiquette collée au front de leur C.V. Gentiment, ils m’avaient rappelé à l’ordre quand j’avais lancé avec enthousiasme “Allez, au travail” par un “Oh, doucement Monsieur, nous on est nuls”.

Je leur expliquais alors qu’en classe de 5ème, dans mon collège de banlieue chaude, on avait fait passer des tests d’intelligence (Q.I.) aux collégiens de 5ème et qu’ils avaient conclu pour moi: “Aucune aptitude intellectuelle. Doit faire un CAP de chaudronnier en trois ans”. Ce qui tombait bien car une chaudronnerie venait de s’ouvrir à côté.

Ma mère voyait bien que je n’avais aucun enthousiasme pour l’école mais elle croyait en mon intelligence et, surtout, elle ne voulait pas que je sois sourd à trente ans. Dans les chaudronneries, on étame et tape sur des casseroles toute la journée. Alors, héroïquement, elle fit des pieds et des mains pour me conserver dans le cursus “normal” des études. Pendant des années, de la cinquième à la classe de première, je réussissais à échouer quasiment partout. Je ratais le Certificat d’Etudes, le Brevet, je ratais ma seconde après avoir été renvoyé dès la troisième de plusieurs établissements, je redoublais, bref je réalisais l’oracle paternel : “Tu seras un ignare, mon fils, comme ton père”. Mon père n’avait fait aucune étude, c’était un “gros bras”.

Ce n’est qu’à l’internat de l’École Normale d’Instituteurs d’Auteuil, où je finis par entrer, après deux tentatives, que la conversion s’opéra. Je devins en quelques semaines un bon élève, puis un très bon élève, puis un “brillant” élément qu’il faut encourager à faire des études supérieures de haut niveau. Quel avait été le moteur de cette brusque métamorphose? Tout simplement l’amour et le respect que nos enseignants nous portaient à nous, enfants issus du petit peuple, sans jamais oublier d’être sévères toutes les fois où il le fallait.

Quelques années plus tard, je devais découvrir un article d’un enseignant de CEGEP au Québec (Collège d’Enseignement Général et Professionnel), article titré: “Comment voulez-vous qu’ils apprennent s’ils ne m’aiment pas “.

Ce fut une révélation. C’était là, parfaitement résumées, les raisons de ma réussite. Mais qu’on ne s’y méprenne pas, “l’amour” des enseignants pour leurs élèves, disons plutôt “leur affection”, leur attention, n’étaient jamais du laxisme ou de la démagogie. Ils savaient “surveiller et punir”, récompenser et sanctionner, toujours avec respect, compréhension, empathie.

Le sociologue Bruno Latour a appelé, en cette “période spéciale” (pour reprendre la classification cubaine!), à se poser la question de ce à quoi nous voulons que ressemble “le monde de demain” (expression désormais consacrée!), la question de ce à quoi chacun est profondément attaché et qu’il voudrait retrouver le jour d’après et ce à quoi il n’est absolument pas attaché, mais alors pas du tout et qu’il voudrait voir disparaître.

Par exemple, je suis personnellement attaché, surtout depuis que le confinement m’y a “habitué”, à une ville sans circulation automobile polluante et bruyante. Je redécouvre depuis un mois des rues où la “bagnole” n’est pas reine, où on entend chanter les oiseaux dès le lever du jour, où les nuits sont silencieuses, où le ciel francilien et les couchers de soleil peuvent être aussi purs et grandioses que mes chers couchers de soleil, que mes chères nuits intensément étoilées, de Céphalonie en Grèce.

En revanche, dans les premiers rangs de ce à quoi je ne suis absolument pas attaché dans cette société d’avant Covid, figure l’évaluation et le contrôle continu à la française, je dis bien “à la française” car en réalité je peux évidemment concevoir qu’il est nécessaire - parfois - d’avoir des repères pour continuer à avancer. Mais ces exigences modernes et folles d’évaluation tous azimuts, qui se sont multipliées ces dernières décennies en France, dans l’entreprise et évidemment à l’école, sans qu’on sache très bien pour qui et surtout pour quoi cela est réclamé, et ce qu’on en retire in fine, par exemple, si cela permet de faire changer les pratiques, ces exigences évaluantes sont une véritable gangrène du monde d’aujourd’hui. Une gangrène, qui de plus en plus nous empêche de marcher, Mesdames et Messieurs de La République en Marche. Car cette évaluation est le nouvel outil de pression et d’oppression mis en place par les “nouveaux managers”, et ce, dès l’école maternelle. Et on a pu observer, “grâce” à cette crise sanitaire, que le logiciel mental des managers et des bureaucrates new-look (je parle des hauts fonctionnaires qui pondent des décrets et des lois “En”veux-tu? En voilà”) nuit à l’action publique et individuelle, empêche une réactivité qui, dans certains pays, a épargné des dizaines de milliers de vies. Cette évaluation essentiellement quantitative, sommative, et non formative, aboutit à une gestion par des tableaux excel, les mêmes tableaux excel qui gèrent l’APHP depuis la réforme de l’hôpital public par Marisol Touraine et son collaborateur Olivier Véran, tableaux excel qui ont permis notamment de déposséder les médecins du pouvoir de décider des protocoles de soins pour faire basculer ce pouvoir au Ministère de la Santé et aux Agences Régionales de Santé, des institutions d’administration bureaucratique (et non technocratique, encore moins démocratique), A.R.S. qui ont – entre autres calamités - vampirisé le personnel hospitalier - déjà en sous-effectif - pour inventer des postes de “beds-directeurs” et autres cocasseries. Merci Monsieur Martin Hirsch.

Personne ne peut nier que nous sommes malheureusement entrés depuis le milieu du 20ème siècle dans une ère galopante et excessive de l’évaluation et du contrôle, une évaluation qui frise en France l’hystérie et parfois la paranoïa. Évidemment cela participe d’un fantasme de toute-puissance puisque la réalité – surtout quand elle a décidé – comme depuis cette année 2020 - de ne pas être réaliste – échappe au contrôle, aux prévisions ou aux modèles pour lesquels tous ces édifices ont été construits. La preuve ? Tout simplement, cette tragique épidémie de Covid 19 que nos tableaux de bord et évaluateurs n’ont pas vu venir. Ou plutôt si, qu’ils ont vu venir – comment faire autrement ? – mais qu’ils ont sous-estimée, en la prenant pour une “gripette”. On aurait été sans doute mieux inspirés d’interroger des voyantes. Madame Irma ne se trompe en général qu’une fois sur deux.

Si le bras armé du libéralisme était autrefois la publicité, le bras armé du néo-libéralisme est à l’évidence la docimologie, la science de l’évaluation. En évaluant, vous pouvez régner, faire dire n’importe quoi aux chiffres et surtout vous pouvez exercer une pression constante et forte pour faire travailler plus.

Ainsi donc, dans nos sociétés, on exige toujours plus de “reporting” de données chiffrées, toujours plus d’histogrammes, de camemberts, de courbes, de graphiques, censés aider à la décision des managers, managers de la santé, managers de la chose publique. Mes collègues enseignants en universités passent, de plus en plus, un temps fou à remplir ces graphiques et autres statistiques qui ne servent à rien. Partout on installe des radars et tableaux de bord capables d’évaluer les performances et les capacités, tableaux de bord inutiles car ils sont un défi au bon sens et à l’observation directe. “On veut savoir où on va...” nous répondent les programmateurs de ces joujoux du néo-management. “Mais moi, je n’ai pas besoin de vos tableaux de bord pour vous dire qu’on va dans le mur. Tout droit. Consommateurs, voilà notre identité”, avertissait déjà Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature, à la Une du Monde, du 22 septembre 1998, à la suite d’un rapport alarmant et alarmiste sur l’épuisement des matières premières non-renouvelables mais aussi, ce qui était nouveau à l’époque, des ressources renouvelables.

Quelle Terre allons-nous laisser à nos enfants ? Quels enfants allons-nous laisser à la Terre ?

Le Covid 19 est un « chamboule-tout » de foire qui balaie nombre d’idées reçues et de dispositifs établis et renforcés depuis des décennies, voire des siècles. Par exemple, il pose enfin – et de façon cruelle - la question sur laquelle tout notre système éducatif repose : la question de l’évaluation... une évaluation jamais ou quasiment jamais vraiment remise en question dans ses fondements, dans son utilité, dans son efficacité, dans sa philosophie surtout, alors que l’on sait que nombre de pays – notamment scandinaves – ont définitivement renoncé à évaluer les élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Dans ces pays, dont les élèves et étudiants ne réussissent pas moins bien qu’ailleurs, pas d’évaluation sommative, autrement dit pas d’évaluation-sanction et de bons points, pas de prix d’honneur et d’excellence, ou de bonnets d’âne, pas de mentions « très bien », « bien », « assez bien » ou « passable », pas de premiers de la classe et de cancres, pas de compétition acharnée, pas de triomphants et de laissés pour compte. Tout le monde réussit, passe dans la classe supérieure ; et la seule évaluation, si on peut encore employer ce mot, est une évaluation « formative », soutenue par une pédagogie de la faute ou de l’erreur.

Du coup, nulle peur de la part de l’élève de faire des fautes ou des erreurs puisque ce sont justement les matériaux sur lesquels l’enseignant s’appuie pour faire ses cours. Et l’évaluation formative se discutera avec l’intéressé, au point que dans certaines situations on laissera l’élève s’auto-évaluer, se donner une note, une mention ou un niveau, exercice terriblement difficile, puisqu’il s’agit de se situer par rapport à ses camarades de classe. Et l’élève qui se sous-évaluera (tous ceux qui doutent, n’ont pas confiance en eux) ou l’élève qui aura la mauvaise idée de pousser un peu loin le bouchon de la note, - se donnera par exemple 18/20 alors qu’à l’évidence, pour tout le monde, il n’atteint pas la moyenne, se verra repris ou sanctionné par la vox populi. Ce qui fait qu’au bout du compte, l’élève aura appris à réfléchir à son travail, appris à ne pas déléguer à une haute autorité évaluante le sens et la valeur du travail fourni, aura appris à s’auto-évaluer de façon juste, éthique.

Qu’est-ce que l’élève apprend de ses évaluations ? La plupart du temps, pas grand chose sur le plan des connaissances, car une fois la note donnée, la copie rendue, rares sont les enseignants qui demandent à ce que le devoir soit repris, corrigé et rendu à nouveau pour noter une seconde fois le travail. Les élèves – avec le mode d’évaluation actuel – apprennent à se soumettre à l’évaluateur et à l’institution, à lui déléguer ce pouvoir, ils apprennent le monde de la compétition sauvage, de la récompense pavlovienne ou de la sanction.

Nul besoin de faire ici la description du système éducatif français qui dès la maternelle met en place des indicateurs, des notes et des évaluations de compétences, de capacités, d’aptitudes et de connaissances, des évaluations commandées en amont et disséquées par des « référentiels » nationaux, usines à gaz qui voudraient que l’enseignant ne lève quasiment jamais la tête pour regarder ses élèves, captivé par ce tableau de bord et ses indicateurs ressemblant à celui d’un Airbus A380, données qui sont ensuite compilées, avalées par la DEP, la Direction de l’Évaluation et de la Prospective du Ministère de l’Éducation, puis traduites en statistiques, références, classement, taxinomies ; évaluations agitées comme un chiffon rouge devant le nez des « acteurs du système éducatif » dont les plus craintifs et vulnérables, les journalistes et surtout les parents. On classera ainsi les collèges et les lycées, ce qui permettra à ces établissements de renforcer leur excellence, tant ils seront la proie des parents voulant le meilleur pour leur enfant, c’est-à-dire entrer dans un établissement bien noté ; faisant des pieds et des mains pour échapper au refuge pour les « nuls ». Une sorte de cotation en Bourse des établissements scolaires, du secondaire comme du Supérieur.

Les enseignants du Supérieur, opérant la sélection des dossiers à l’entrée de l’Université (Parcours Sup), ont d’ailleurs des clés impressives et personnelles de conversion pour réévaluer à leur « juste » valeur les dossiers des candidats, des clés de pondération au doigt mouillé (faites de stéréotypes et d’idées reçues), leur permettant de majorer ou de baisser la note obtenue par un élève en fonction du lycée d’origine, en réalité de son lieu d’implantation.

La fin du « Passe ton bac d’abord » ?

Il y a fort à parier que, du fait du confinement, les élèves qui ne peuvent pas passer, en cette année 2020, les examens, le bac par exemple, seront évalués à partir d’un contrôle continu, dont on peut dire qu’il sera plus ou moins folklorique et fictif.

1 - Fictif parce que si on se fixe une proportion de 90°/ des lycéens au niveau du baccalauréat, si on veut faire tourner l’usine du Supérieur, il faut bien diplômer les lycéens, « donner » le bac au plus grand nombre, mais aussi permettre aux autres élèves de passer dans la classe supérieure. Sans quoi on se retrouverait avec un « trou » dans le tapis. Donc ce seront les consignes du Ministère aux enseignants et chefs d’établissements. Tout le monde sera « diplômé ». Ce ne sera d’ailleurs pas la première fois dans l’histoire de l’école française. En 1968, tout le monde ou presque avait eu le bac, voire l’agrégation. Pour l’agrégation il suffisait d’avoir composé, tous ceux qui avaient été présents avaient eu l’agrégation.

2 - Fictif, parce qu’on peut très bien imaginer qu’un élève qui n’aurait pas été diplômé du fait d’un contrôle continu insuffisant, porte l’affaire devant le Tribunal administratif au motif que l’élève avait stratégiquement misé, non sur le contrôle continu, mais sur l’examen terminal. Imparable. D’autant que l’État n’a pas les moyens – et en aura encore moins – de s’offrir un avocat.

3 - Fictif parce que l’on sait parfaitement que certains profs « notent sec » et que d’autres sont cool. En classe prépa, en début d’année, toutes les notes sont catastrophiques. Certains tombent de haut, ne s’en remettent pas, et abandonnent. Grand bien leur fasse, autant de copies en moins à corriger. Et de mois en mois, les notes montent sensiblement, progressent doucement pour se rapprocher de ... la moyenne. Cela permet d’une certaine façon d’évaluer la qualité du travail de l’enseignant. Si les notes sont meilleures c’est que l’enseignant a été bon ! Certaines années, des candidats ont toutefois obtenu l’agrégation ou sont entrés à Normale Sup avec des notes – et/ou des moyennes – de... 06/20. Cela est censément destiné à montrer le gap existant entre les notés et les notants, un fossé infranchissable, destiné aussi à rendre humble les agrégatifs et conserver une supposée suprématie intellectuelle qu’on voit toutefois rarement à l’œuvre.

J’ai eu à expérimenter ce type de situation dans les concours d’entrée au Celsa. Sur l’épreuve reine, la dissertation, je pouvais constater des écarts entre deux correcteurs de 5, 6, 7 points, voire davantage. Que faire ? Demander à un troisième évaluateur ? Ce qui a été éthiquement fait en certaines années, avec un coût considérable pour l’institution (il faut bien rétribuer les correcteurs !). Pensez ! trois correcteurs qui lisent UNE copie et qui vont ensuite discuter comme des Byzantins pour arriver à un accord sur la note.

Un ancien Directeur du Celsa m’avait un jour convoqué dans son bureau, parce que, disait-il, les notes de mes étudiants de Master étaient trop élevées, il voulait que je les révise à la baisse. Je lui demandais s’il avait lu les copies ? « Non, ce n’est pas nécessaire, dans notre Ecole, les moyennes des notes se situent autour de 7 ou 8/20 ». J’expliquais que –selon moi - une note devait se donner en fonction d’un cours qu’on avait fait (avait-il été clair, accessible, compréhensible ?) et surtout correspondre à des objectifs, des attentes. Si mes attentes étaient satisfaites, si les réponses rencontraient mes objectifs pédagogiques, je n’avais pas de raison de mettre une mauvaise note. Un professeur de maths, donne une note – bonne ou mauvaise – à partir des résultats et de la méthode utilisée par l’élève. Je refusais catégoriquement alors de baisser mes notes. Et devant mon incompréhension, il tenta une dernière explication : « Ce n’est pas possible... dans toute ma scolarité je n’ai jamais eu plus de 15/20 ». Je le quittais alors en lui proposant – ce qui le mit en colère - de « se déposer » au Pavillon de Breteuil des poids et mesures et que la zone de 15 à 20/20 était une zone interdite parce que Monsieur le Directeur du Celsa n’avait jamais eu plus de 15 sur 20.

Évaluer l’évaluation.

Si le Covid 19 permet de repenser le système de l’évaluation en France, est-ce que ce sera dommage et dommageable ? La réponse est NON.

Dans les années 80, le Professeur Antoine Prost, spécialiste du monde de l’éducation, montrait que « l’école fonctionne à l’échec comme une automobile fonctionne à l’essence » et il réglait le compte du système de l’évaluation à la française. Le moyen pour parvenir à fabriquer cet échec scolaire, expliquait-il, est simple : il suffit de décréter des normes, notamment en termes d’âge. Mais attention, l’institution ne se préoccupe pas - c’est le cadet de ses soucis – qu’un élève qui entre en 6ème par exemple, ait un retard de croissance physique par rapport à ses camarades, ou qu’il ait davantage grandi que les autres. L’un peut faire 1,30m et l’autre 1,70m, peu importe. En revanche, un enfant de onze ans doit entrer en 6ème ! S’il est plus âgé, c’est qu’il est en retard, s’il est en retard, c’est qu’il est sans doute intellectuellement retardé. A partir de cet énoncé, tout devient simple. Il suffit de prononcer cet oracle lapidaire, « cet élève a du retard », pour que tous les regards portés sur lui aboutissent à le classer comme « retardé ». Et une fois qu’on vous aura rangé dans le tiroir « en retard », collé une étiquette, et que chacun vous regardera comme cela, il sera très difficile, presque impossible de s’extraire du maelström.

Par quel mécanisme se construit donc le mauvais élève ? Très simplement : le maître pose une question à la classe. Immédiatement, certains élèves lèvent le doigt. Non pas parce qu’ils ont toujours la bonne réponse attendue mais parce qu’ils ont repéré que « ça » fait plaisir à l’enseignant que d’avoir devant lui des élèves qui se décrètent « sachant ». C’est une forme d’évaluation directe de l’efficacité de son enseignement ; mais aussi parce qu’ils ont repéré qu’en général, le maître préfère interroger ceux qui ne lèvent pas la main, qui tentent de disparaitre derrière leur pupitre. Ce n’est pas – la plupart du temps du sadisme de la part des enseignants, juste le souci de découvrir les failles de l’élève et de l’aider à combler ses lacunes.

Il se trouve pourtant que la différence entre l’élève qui lève la main pour répondre et celui qui ne la lève pas, c’est que le premier croit connaître la bonne réponse, ne doute pas une seconde de ses connaissances et dans une mécanique rapide se désigne lui–même comme sachant alors que l’élève qui ne lève pas la main ne la lève pas soit parce qu’il ne connaît pas la bonne réponse, soit qu’il DOUTE de sa réponse, il doute de la pertinence de ses connaissances. Et le doute vis-à-vis de ce que l’on sait est pourtant une attitude philosophique et scientifique estimable, recommandable, à la base de la recherche scientifique et de l’enseignement philosophique, « je doute donc je suis », dit autrement aussi en « je suis donc je doute ».

D’une manière générale, l’enseignant se sent « pressé par le programme », il a donc besoin de réponse « presse-bouton ». A une question doit correspondre immédiatement une réponse car il faut « avancer », ne pas prendre du retard. Cette automaticité est pourtant contraire 1- au bon sens populaire : les grands-mères ne conseillent-elles pas à leurs petits-enfants de tourner sept fois leur langue dans la bouche avant de dire une bêtise 2- aux recommandations des pédagogues, au premier rang desquels le célèbre Feuerstein et son célèbre « Une minute, je réfléchis ». Une minute de silence, alors qu’il faut avancer, c’est proprement insupportable pour certains enseignants. Alors la prime sera donnée, non à celui qui donnera forcément la bonne réponse mais à celui qui permettra à la mécanique question-réponse de continuer, de ne pas être arrêtée une minute.

« Le monde d’hier » contre le monde de demain.

Longtemps la Révolution française et la République ont été des mythes porteurs, relayés par la pédagogie des maîtres de la République et par la puissance hugolienne de l’institution scolaire. Charles Fourier, s’opposant à la rationalisation excessive de l’efficacité sociale et du travail social, défendit, quant à lui, l’idée que le but ne devait pas être la productivité mais un idéal. Dans les années 1935-36, à la suite de Makarenko et des Soviets, les pionniers rouges, proposèrent pendant un temps, en France, le mythe porteur de l’idéal communiste. Les principes fondateurs étaient la liberté d’expression, le respect des valeurs et le respect d’autrui. L’autorité était confiée à un conseil constitué de membres respectés et c’est en assemblée générale que se prenaient les décisions importantes. A la Libération, le programme du Conseil National de la Résistance, ouvrait l’horizon en appelant de ses vœux « les jours heureux », appel repris par le Président Macron dans son allocution du 13 avril 2020. Sans nul doute, une très belle référence, mais à condition que cela ne soit pas un mantra.

Depuis la Libération de la France, rien, rien de nouveau. Depuis des décennies, l’Éducation nationale française compte, comptabilise, fait des tableaux excel, des statistiques, des classements pour alimenter le classement de Shanghai. Un idéal d’épicier ou de géomètre ! Une imposture. Que de l’anxiogène, rien d’enthousiasmant pour la jeunesse. En effet que lui propose-t-on actuellement comme monde à construire ? Rien – ou du moins tellement de choses que c’est à peu près analogue. Pourtant la jeunesse est – sinon totalement mobilisée – très concernée par la lutte contre les racismes et les discriminations, par la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre le réchauffement climatique et les questions environnementales. Se moquer de Greta Thunberg sans considérer le fond de son discours revient d’ailleurs à mettre un « zéro, hors sujet » à l’élève Thunberg sans avoir pris la peine de lire sa copie.

On serait tenté de dire, pour paraphraser Marx, que les politiques mais aussi les philosophes et les pédagogues se sont contentés jusqu’à présent « d’interpréter le monde » ; et qu’il s’agit maintenant « de le transformer », particulièrement en cette période post-Covid 19 où une grande partie des Français souhaite « en même temps » retrouver le monde d’avant-Covid dans ce qu’il avait d’heureux et de positif et également inventer un autre monde, plus équilibré, plus juste, moins brutal, sauvage, plus respectueux surtout des hommes et de l’environnement. Une opportunité historique se présente, sachons la saisir.

PAR FRANCIS YAICHE, PROFESSEUR ÉMÉRITE DES UNIVERSITÉS