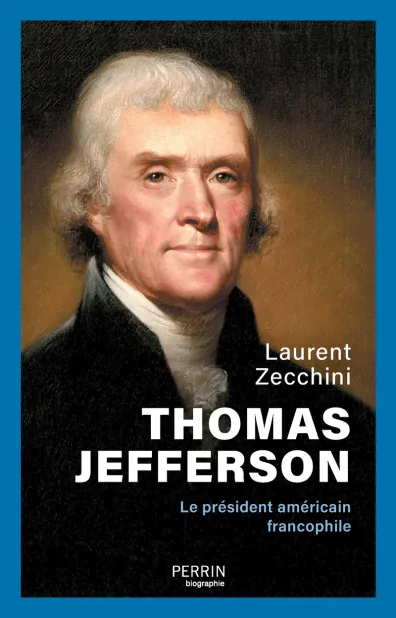

Thomas Jefferson était un homme complexe. Un président visionnaire pétri de contradictions. Après Gilbert de Lafayette, Laurent Zecchini se penche sur le destin de cet américain amoureux de la France et de sa révolution. Rencontre :

Jefferson est le principal auteur de la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776. En quoi ce texte fondateur a-t-il inspiré la Révolution française ?

Il a eu un rôle très important : les hommes de 1789 se sont nourris des idéaux de liberté qui parcourent la Déclaration d’indépendance américaine et avant celle-ci, la Déclaration des droits de l’État de Virginie. Lorsque Lafayette, le 11 juillet 1789, dépose sur le bureau de l’Assemblée la première version de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, son texte a fait l’objet d’une réflexion en commun avec Thomas Jefferson, qui est alors ministre plénipotentiaire américain en France, de 1784 à 1789. Les deux hommes, qui s’étaient connus pendant la guerre d’indépendance, en Virginie, se sont toujours fait mutuellement confiance. Au début de la Révolution, Lafayette tient le futur président américain informé de l’évolution politique, en particulier lors de l’Assemblée des Notables et au cours des États généraux. Plus tard, quand Jefferson est devenu président, Lafayette n’a pas cessé de correspondre avec lui à propos de la situation politique en France et en Europe.

Est-ce à dire qu’il est le plus français des Américains ?

Il a été à coup sûr le plus francophile des présidents américains. Il est tombé sous le charme de l’art de vivre et de la culture française, parce que c’était « la scène fameuse de l’Europe », mais il ne s’est pas arrêté là : en 1789, il est aveuglé par l’embrasement de la Révolution en faveur des libertés, au point d’en devenir un temps le propagandiste sans nuances, en justifiant ses excès sanglants. À son retour aux États-Unis, en septembre 89, cette adhésion révolutionnaire lui vaudra d’être qualifié de « jacobin » par ses opposants, et embarrassera ses mandats de Secrétaire d’État et de vice-président. La relation avec la France dominera en effet longtemps le débat politique outre-Atlantique entre Républicains et fédéralistes américains.

Il était un homme de lettres et un esprit acéré. Pouvez-vous nous parler de ses contradictions, son goût pour l'esclavagisme ? Était-il surtout un homme de son époque ?

Je ne crois pas que l’on puisse parler de son « goût pour l’esclavagisme ». Jefferson est un patricien du Sud de l’Amérique du XVIIIe siècle, une région qui est à l’époque très majoritairement esclavagiste. C’est un planteur et un grand propriétaire terrien, et il possèdera jusqu’à 200 esclaves. Ce qui est troublant dans la personnalité de Jefferson, c’est sa « cohabitation mentale » entre, d’une part, son esprit indéniablement humaniste d’homme des Lumières, ses multiples talents d’intellectuel et d’homme d’État visionnaire, et, d’autre part, ce rétrécissement de la pensée qu’est l’idéologie de l’exclusion raciale. Car Jefferson n’était pas seulement esclavagiste, il était raciste, ses écrits ne laissent à ce sujet aucun doute. Par ailleurs, il a vécu pendant trente-huit ans avec une jeune esclave (qu’il n’a jamais affranchi), Sally Hemings, qui lui a donné six enfants. Quant à savoir si Jefferson était un homme de son époque… Jefferson était un homme de son temps et de sa région, le Sud des États-Unis. C’était un esprit ouvert aux sciences et au progrès et il s’est montré visionnaire sur bien des plans. Mais il était attaché à une forme de société pastorale, agraire, et il était passionnément lié à son domaine de Monticello, en Virginie, qui était son ressourcement. Il se méfiait de l’industrie et de l’extension des villes, même s’il a compris à la fin de sa vie que la mécanisation était inéluctable et pas forcément une régression.

Peut-on rendre hommage à sa politique en général et particulièrement à son positionnement en faveur de la liberté religieuse ? Précurseur dans une Amérique dévote ?

La religion, en effet, est consubstantielle à la société américaine ; elle est la référence identitaire et historique de tout Américain, et ce quelle que soit son affiliation politique. C’est la descendance, certes lointaine mais encore très prégnante, avec les Pilgrims du Mayflower, en 1620, et c’est ce souvenir qui est célébré chaque année dans la fête de Thanksgiving. Jefferson était particulièrement fier de sa loi sur la liberté religieuse en Virginie, qui posait le principe de la séparation entre l’Église et l’État. Il était d’un anticléricalisme inébranlable, interdisant tout enseignement de la religion sur les campus. Mais il est aussi déiste : il croit en un seul Dieu, en la divine providence et à la vie après la mort, mais sa foi est avant tout raison : la morale n’a pas besoin d’inspiration divine et la religion, pour l’essentiel, est un auxiliaire de la morale. Surtout, il pensait que « la religion est une affaire qui ne regarde que l’homme et son Dieu ».

Quel est son héritage ?

Son héritage est celui de sa politique, de sa trace pour la postérité. Sur ce point, aucun doute : Jefferson est le président qui a doublé la surface des États-Unis en rachetant la Louisiane à Napoléon, en 1803. D’un seul coup, un immense territoire de 2,141,920 kilomètres carrés, qui représente aujourd’hui la surface de sept pays européens ou de 14 États américains, est venu s’agréger au territoire des treize colonies. C’est l’accomplissement politique majeur du mandat présidentiel de Jefferson, en même temps que l’évènement le plus fécond pour la future puissance des États-Unis. L’année suivant cette transaction, en 1804, Jefferson lance en effet l’expédition Lewis & Clark pour explorer l’immensité de l’Ouest. C’est le début d’une conquête dont on connaît les riches potentialités, et aussi la brutalité envers les nations indiennes.

Comment est-il perçu par les Américains en 2025, en particulier à la lumière du mouvement Black Lives Matter ?

Quant à Black Lives Matter, Jefferson n’a pas échappé à cette vague de révisionnisme historique du début des années 2020, avec ce qu’on a appelé la « cancel culture » et l’une de ses manifestations les plus ostensibles, le déboulonnage des statues de personnages historiques liés à la colonisation et à l’esclavage. En octobre 2021, sa statue a été retirée de la salle du conseil de la mairie de New-York, et le Smithsonian National Museum of African American History and Culture, de Washington DC, a flanqué celle qui y est exposée d’un mur de briques dont chacune porte le nom d’un de ses esclaves de Monticello. Il est probable que ce mouvement de « déconstruction » ne va pas s’arrêter là, et que Jefferson subira à l’avenir de nouvelles mises en cause décapantes.

Quelle vie héroïque vous attire après Gilbert de Lafayette et Thomas Jefferson ?

Je travaille depuis plus d’un an sur une biographie de Caron de Beaumarchais, le dramaturge français qui a eu de « nombreuses vies », en particulier celle d’agent secret au service de la cour de France, et surtout d’armateur au moment de la guerre d’indépendance. C’est un rôle méconnu, et pourtant essentiel pour l’histoire de l’Amérique : ce sont les quelque 40 navires affrétés par Beaumarchais qui ont acheminé les armes et les munitions ayant permis aux Insurgents des 13 colonies de l’emporter sur la puissance coloniale britannique, en particulier lors de la bataille de Saratoga, en septembre-octobre 1777, une victoire américaine qui a décidé Louis XVI à apporter le soutien militaire et financier de la France aux États-Unis. Permettez-moi à ce sujet une incise… avec la polémique franco-américaine très actuelle illustrée par l’affirmation - ô combien dérisoire ! - de la Maison-Blanche, selon laquelle sans les Américains, la France serait aujourd’hui…allemande ! Il me semble que l’on pourrait à bon droit rappeler à l’administration Trump que sans la France, c’est-à-dire sans Beaumarchais, Lafayette, Rochambeau, de Grasse et Vergennes, l’Amérique serait encore aujourd’hui une colonie anglaise !